西安城市风水_为何唐朝之后长安彻底沦为废都

西安城市风水,为何唐朝之后长安彻底沦为废都?

谢邀,

纵观中国自古至今,历代王朝、割据政权以及各个少数民族,曾经建立过217处都城,但这些都城,绝大部分都如昙花一现;只有长安,曾经在长达1077年的时间里,先后做过11个王朝的首都,可谓千古一城。

但是这种王气,在公元907年唐代灭亡以后,似乎就衰竭了;中间除了个迅如流星般的李自成的大顺政权外,长安(西安),从此再也无法跟王气沾边。

难道,长安的王气已尽?

了解这个奥秘,我们先从黄巢说起。

黄巢的怒击

唐僖宗中和三年(881年),在多次 *** ,终于攻破黄巢军队占据的长安城后,来自唐帝国各路勤王的藩镇军队,如猛虎饿兽般,冲入了这座千年古都。

《旧唐书》记载,黄巢军队在从公元881-883年占据长安城的三年时间里,虽然在城内到处屠戮 *** ,但长安城的主要建筑,仍然“九衢三内,宫室宛然”;但是883年,来自各路藩镇的唐军在攻破长安城后,却像 *** 土匪一样,开始到处 *** ,“纵火焚剽”长安城,以致整座帝都“宫室、居市、闾里,十焚六七。”而辉煌壮丽的大明宫,更是烧得只剩下了含元殿。

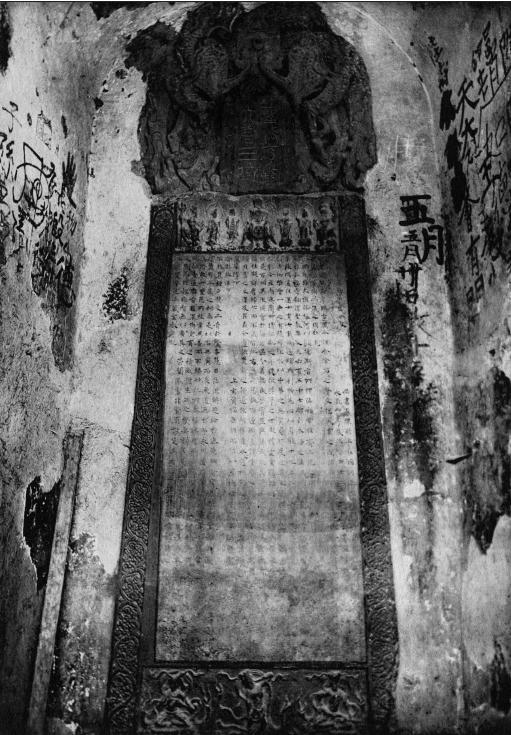

▲黄巢之乱,是长安城沉沦千年的开始。

经历了这场动乱的晚唐诗人韦庄,在他的诗歌《秦妇吟》中,描写了长安城劫后的苍凉:

“含元殿上狐兔行,花萼楼前荆棘满。

昔时繁盛皆埋没,举目苍凉无故物。

内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨。”

此前,尽管经历了安史之乱、吐蕃短暂攻占,以及朱泚兵乱,但是长安城并没有大的损伤,在经历简单的修复后,到黄巢 *** 前,这座大唐帝国的首都,仍然“神丽如开元(盛世)时”。

而黄巢之乱,是长安王气毁灭的开始;此后,长安城内外接连兴起的政治动乱,将彻底毁灭这个千年古城立都的根基。

军阀的毁灭

追究唐代以后的王朝,为何不在长安立都,从唐朝末年开始,频繁的政治动荡与 *** ,是至为关键的因素。

从公元883年到904年,短短21年间,包括黄巢之乱在内,长安城先后经历了四次超级打击:

在黄巢兵变后两年,公元885年,掌握禁军的宦官田令孜,与藩镇军阀王重荣、李克用争战失败,在挟持唐僖宗退出长安时,田令孜下令,在长安城全城放火,以致整个帝国首都“宫阙萧条,鞠为茂草”,“唯昭阳、蓬莱三宫仅存”。

▲剧照:军阀朱温,是长安城的最终毁灭者。

尽管此后有小幅修复,但唐昭宗乾宁三年(896),军阀李茂贞又从岐州(陕西凤翔)攻入长安,并在城内到处 *** 放火,至此,整个长安城“宫室廛闾,鞠为灰烬,自中和以来葺构之功,扫地尽矣”。

而长安城的第四次,也是最后一次的毁灭性打击,则是来自朱温。

唐昭宗天祐元年(904)正月,军阀朱温强迫唐昭宗迁都洛阳,据《旧唐书·昭宗纪》记载,朱温命令长安全城军民:

“毁长安宫室百司及民间庐舍,取其(木)材,浮渭(水)沿(黄)河而下,长安自此遂丘墟矣。”

这座千古名城,最终被军阀朱温下令彻底拆毁,以营建洛阳和开封的宫室。

一座古都开封的崛起,是长安的毁灭。

长期动荡

政治动荡,长安自古有之,但为何这次,却彻底伤了元气?

纵观长安城历史,不算西周,从秦朝开始到西汉、西魏、北周,以及隋唐两代,长安城屡屡遭毁,却能屡屡重建复兴;但从唐末开始的这波政治动荡,却开启了长安的长期危机。

唐朝灭亡后,进入五代十国,长安周边却仍然战乱不断:到后汉乾祐元年(948),赵思绾夺取长安后,与后汉军队进行对峙,当时,整个长安城已经从盛唐时期的百万人口,减少到了只有十万人;而经历后汉这场战争后,长安城的人口,最终锐减到了一万多人,相比巅峰时期,长安城人口锐减达99%。

北宋初期,有鉴于开封无险可守的致命隐患,赵匡胤曾经想过先迁都洛阳,最后再迁都长安:

“太祖曰:迁洛未久,又当迁雍”。

对于自己的迁都计划,赵匡胤解释说:“吾将西迁者无它,据山河之胜,而去冗兵,徇周(朝)汉(朝)之故事,以安天下。”显然,赵匡胤也认识到了,长安坐拥关中平原、“被山带河”的地理优势所在。

但在经历唐末、五代的动荡之后,当时长安城已经残破不堪,所以赵匡胤的计划是,先迁洛阳,再往长安,但在弟弟晋王赵光义等一系列臣子的反对下,赵匡胤最终只能放弃了自己的这个计划,赵匡胤最后感慨地说,不迁都洛阳、长安:

“患不在今日,自此去不出百年,天下民力殚矣!”

赵匡胤的预测是正确的。151年后,北宋靖康二年(1127),南下的金兵最终攻破几乎无险可守的开封,北宋 *** 。

但五代十国后的长安,也确实难以立都。

北宋时,宋人由于用兵西北,以致长安一带长期动荡;南宋时,长安一带又成了宋人与金人、蒙古人争战的前线,能够说,从883年的黄巢之乱开始,一直到1279年南宋灭亡的近四百年间,整个长安及关中地区,一直处于不间断的政治和军事动荡中。

长安的这个动荡周期,甚至超过了魏晋南北朝时期,从此,长安王气丧尽。

森林的 ***

但政治的动荡,只是长安王气消失的表象,潜藏在这股长近四百年的动荡背后的,是长安,一些赖以立都的基础条件的 *** 和毁灭。

这其中最主要的因素,是:关中平原原始森林的毁灭、水资源的锐减、自然气候的剧变,以及漕运的断裂——只有这些,才是导致长安自唐末1100年来,一蹶不振、不能立都的根本原因。

俗话说:物极必反。实际上,在做了1000多年首都后,从唐朝开始,长安在巅峰时期,就已经风雨飘摇,一系列自然生态危机,已经在撼动这个古都的根基。

经济地理学中,有一个名词,叫做:消聚性衰退,说的是一个地区发展到一定程度,由于环境和资源的 *** ,就会开始衰落,而长安,正是这种消聚性衰退的典型案例。

▲八百里秦川的森林被砍伐,为长安城种下了生态恶果。

以森林资源为例,作为中国古籍最早记载的“天府之国”,长安所在的关中平原地区,原本是沃野千里、森林密布的生态环境优美之地;但是从秦汉开始,长安所在的关中地区,从城市营建到居民日常生活,以及大规模的农业开垦,已经使得关中平原周边的原始森林,遭到了毁灭性的 *** 。

当时整个关中地区:“高山绝壑,耒耜亦满````田尽而地”,到了唐朝最鼎盛的唐玄宗时期,整个长安城周围,已经没有巨木可以供应采伐,以致伐木工人要从陕西,长途跋涉到岚州(今山西省岚县北)、胜州(今内蒙古自治区准格尔旗东北)等地,才能取得营建宫室所用的巨木。

对此,唐朝诗人杜牧,曾经在讽刺秦朝的《阿房宫赋》中,指古,也是话今地揭露出:

“蜀山兀,阿房出”。

水资源的锐减

在森林资源消失的同时,是长安周边水资源的日益枯竭,以及“八水绕长安”的衰退。

先秦时期,关中地区由于河流、湖泊众多,因此水源丰富,而长安周边,更是有“渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞”八水环绕,在水资源的滋润下,关中地区农田灌溉便利:“膏壤沃野千里,自虞夏之贡以为上田”。

但是从战国末期、秦汉开始的大规模森林砍伐,首先使得失去了森林涵养的关中地区,水资源开始急剧减少。到唐代末年,泾水、渭水、灞水等河流水流量越来越小,龙首渠、清明渠等人工渠道也相继干涸;北宋时,“八水”中的潏水,水流量更是小到了可以淌水过河的地步。

▲“八水绕长安”的衰退,是长安城风水幻灭的开始。

据统计,从唐宋开始,关中地区有关“水清、涸竭、断流”的记载共22次:其中,清代康熙22年(1684)至雍正5年(1728年)的45年间,作为滋润长安最关键的河流——渭河及其支流,有记载的断流,更是达六次之多。

水旱蝗灾并起

随着森林的砍伐,关中地区水土流失,也越发严重,这就使得关中地区的自然灾害频率增大:有雨则洪水泛滥,无雨则干旱成灾。

据统计,自唐朝武德七年(624)至开元二十九年(741)的100多年里,长安周边的京畿地区,共发生了20起大型自然灾害:其中有10次旱灾,7次水灾,以及3次蝗灾。

陕西省 *** 和气象台,根据史料记载进行统计发现,从公元前2世纪的秦朝开始,关中地区的水灾和旱灾,随着时间的推移越来越多,其中唐朝中期的公元八世纪,竟然发生了37次旱灾,平均每2.7年就发生一次。而关中地区这种频发的自然灾害,也使得长安城,逐步进入一个生态崩溃的大环境。

▲公元前2世纪-19世纪:关中地区旱灾、水灾趋势图。

据统计,在整个唐帝国289年历史中,共有240个年头发生水、旱、蝗等各种灾害,在帝国政治清平、军事强盛时,长安城和唐帝国尚可对付,然而当安史之乱后唐帝国的实力江河日下时,这种频发的灾害,就逐渐成为摧毁帝国的致命因素。

唐朝中期以后,长安城周边关于“关中饥馑”,“关中旱涝相继”,“蝗灾,飞天蔽日”,“饥荒严重,陆游饿殍,人相食”的记载越来越多;在此情况下,早在先秦时期,就因为沃野千里、拥有“天府之国”美誉的关中平原,随着生态环境的日益恶化,到唐朝中后期时,已经变成了“地迫而贫```土瘠民贫”的穷困之地。`

在此情况下,长安的危机,越来越迫切。

耕地锐减、粮食紧缺

随着森林、水资源的日益枯竭,长安周边气候开始逐渐变化:

这种表现,首先是关中地区大量水、旱、蝗灾的发生;在自然的干扰下,关中平原的农业生产也难以为继:

粮食供应,出问题了。

西汉时,长安城的人口在25万左右;但到了盛唐时,长安城更高峰时期,人口达百万之巨。

与人口的急剧膨胀相比,唐朝时,长安所处的关中平原,可耕地却越来越少。

当时,由于森林砍伐、水土流失严重,关中地区的水资源日益枯竭,水利灌溉也越发衰退——据唐朝的《通典·州郡四》记载,西汉时,关中地区有灌溉农田4.45万顷;但到了唐朝大历年间(766-779),这个数字锐减到了0.62万顷:

也就是说,相比西汉,人口膨胀高达400%的唐代长安城,周边的土地灌溉面积,却同比减少了3.83万顷,衰减率高达86.1%。

民以食为天,没有地,没有粮,长安,怎么生存?

所以缺粮,从唐帝国诞生开始,就是一个困扰长安城的魔咒。

▲耕作用地日趋衰减、长期缺粮,是唐代长安城挥之不去的噩梦。

由于环境 *** 、自然灾害频发,关中地区可耕地越来越少,长安城内需要外地接济的粮食缺口:从唐朝初年的每年20万石(每石42公斤,约合840万公斤);膨胀到了更高峰时期的400万石(约合1.68亿公斤);后来虽然有所回落,但长安城每年的粮食缺口,仍然高达100万石(约合4200万公斤)。

在此情况下,即使是在“年谷丰登”的丰收年份,唐代长安城也仍然粮食紧缺“人食尚寡”,唐朝初期、中期,唐高宗、唐玄宗就曾经因为长安城缺粮,而不得不迁到洛阳“就食”。

唐中宗景龙三年(709),“是岁,关中饥,米斗百钱”,于是群臣就请唐中宗学习他的父亲唐高宗,到洛阳“就食”,没想到不恤民情的唐中宗却发了火,说:“岂有逐粮天子邪?!”

唐朝贞元二年(786),由于向长安运输粮食的漕运道路,被藩镇阻隔,整个长安城都陷入缺粮境地,以致禁军发生 *** 动,这时,刚好有3万斛米运到了长安周边,唐德宗听说后,几乎流下眼泪跟太子说:

“米已至陕,吾父子得生矣。”

漕运断裂

而大唐长安城的最终毁灭,以及失去立都的基础,漕运的断裂,是最致命的打击。

唐朝时,随着长安及关中地区人口的不断膨胀,以及可耕作土地的急剧减少,本身经济实力已经大幅削弱、长期缺粮的长安城及关中地区,只能是依靠江淮一带的粮食和财赋,来维持日益庞大的首都和帝国的运转,当时,甚至有一个说法是,供应长安的粮食运输,是:

“斗米斗金”。

但从安史之乱以后,这种仰江淮为生的日子,也越来越艰难。

实际上,在安史之乱以前,面对经济中心日益东移、南迁的趋势,唐王朝要吸取江淮地区的粮食和财赋,就已经很不容易了。

当时,江淮地区的粮食、财赋,要经由黄河进入渭水供应到长安,但黄河三门峡段非常凶险,“多风波覆溺之患,其失尝(常)十(之)七八”。

▲漕运,是维系长安城和大唐帝国安危的生命线。

在自然天险的阻碍之外,由于关中地区森林滥砍滥伐,水土流失严重,因此黄河和渭水,泥沙积屯也很严重,行船非常艰难,因此以致到唐朝中叶以后,从渭水到长安的一些漕运水渠,甚至经常因为泥沙堵塞航运,不得不边挖沙、边行船:

随着水资源的日益衰竭,和部分河流、水渠的干涸,到了唐朝末年,运输船经由渭水和漕渠行驶进入长安的记载,最终越来越少,几乎完全消失。

自身无力生产,又没有漕运补充,长安作为首都的血脉,也就断了。

而在自然环境的恶化之外,从安史之乱以后,日益骄横的藩镇,也经常阻断江淮地区供应长安的粮食和财赋。在当时的情况是,如果漕运断了,那么长安城中的大唐王朝,就成了瓮中之鳖——王朝的喉咙,随时会被军阀掐断。

在此情况下,脱胎于黄巢部队的军阀朱温,最终于公元904年强迫唐昭宗,迁都到更靠近江淮地区和黄河水运的洛阳,并彻底拆毁长安城,以建设洛阳。

两年后,906年,朱温又强迫唐哀帝“禅位”,随后朱温即皇帝位,灭大唐,改国号为大梁。

在此情况下,唐代长安城,最终完全覆灭。

从西北到东北

除了长期的政治动荡,环境 *** 、资源枯竭,以及自然气候的变化,长安衰落和无法立都,还潜藏另外一个中 *** 事政治的密码:

那就是,随着中国经济中心的不断东移南迁,与长安所处的关中地区的衰落相比,黄河中下游的开封、江淮一带却越来越繁荣富庶;与此同时,中国的军事和民族斗争中心,也从西北,逐渐转移到了东北。

▲唐代中期以后,中国的军事、民族斗争中心,从西北转移到了东北。

在宋代以前,自古“戎马盛于西北”,从秦代的犬戎,汉代的匈奴,到隋唐时期的吐蕃与突厥等,都曾是中原王朝的心腹大患——因此在宋代以前,中国的军事和民族斗争热点,主要集中在中原王朝与西北少数民族之间的矛盾上。

所以在宋代以前,立都长安,控制关中平原,进可以出击西北草原和华北平原,守可以倚仗蜀道、退驻成都平原,无论是北进还是南下,长安,都是宋代以前,中原王朝制内御外的超级宝地,所以从这个层面来说,正是扎根于实际的军事和政治意义,长安城在宋代以前,才能立都千年。

但从唐朝中期以后,随着东北方向的契丹、渤海、女真等少数民族的相继崛起,中国的军事政治地理格局,也发生了剧烈的变化。

在此情况下,防守东北方向的北京,其军事、政治地理价值日益突显;而随着 *** 边疆形势的变化,长安也逐渐从帝国的中心,沦落成了一个相对配角的边缘地位,最终变成了中国西北的一个军事经济要地,如此而已。

首都的东渐北移

至此,长安城最终彻底衰落。

此后五代时,后梁、后唐、后晋、后汉、后周,分别以黄河流域的洛阳和开封为首都;北宋则以开封,南宋以临安(杭州)为都;而元明清三代,更是最终奠定了北京,作为此后800年间中国首都和军事政治要地的基础。

▲唐代以后,中国的定都,逐渐从西向东、从南向北迁移。

在此情况下,中国的首都和历史重心,最终逐渐实现了从西到东(长安—洛阳—开封)、从南向北(杭州—南京—北京)的东渐北移“十字架”运动。

古都的幻灭

而在长安城和唐帝国即将覆灭前的几十年,唐代会昌五年(845),晚唐著名诗人李商隐,在一个帝国日益衰残、心情不佳的傍晚,登上了长安城内地势更高的乐游原。

他站在制高点上,俯瞰着这座千年古都,写下了千古传诵的《乐游原》:

“向晚意不适,驱车登古原。

夕阳无限好,只是近黄昏。”

大唐帝国和这座作为首都的城市,已经接近黄昏末日。

此后,随着五代十国及两宋的长期动荡,长安周边“畜产荡尽```十室九空”;关中地区,在宋代时,最终沦落成为“壤地瘠薄”、“土旷人稀”的“恶地”。

▲秦汉时作为“天府之国”的关中平原,从唐 *** 始逐渐衰落。

后来,南宋时人李献甫(1195-1234)在《长安行》中写下了,那个业已衰落不堪的长安和关中平原:

“长安大道无行人,黄尘不起生荆棘。

高山有峰不复险,大河有浪亦已平。”

那座古都,最终覆灭在了,破碎的时空里。

从此,再未崛起成为:龙兴之地。

你喜欢什么样的文化旅游景点?

在小马看来文化旅游景点一定属于最地道的人文景致,这样的地方才会让旅行者记忆犹新。小 *** 旅途中往往都会选择这些小众一点的人文目的地,去发现其中另一种特色,也就是我们常说的烟火气息。

那么如何才能更好的去选择和进行这样的文化旅行呢?小马根据自己的旅行经验来分享一下。

1-在我看来有真正 *** 的地方才有所谓的人文和烟火气息

很多人都说喜欢烟火气息,然后选择了所谓的网红景点乌镇,以为到了那里就找到了江南人家,看到了地道的江南人文。但是殊不知这些充斥着商业气息的旅行地,往往都是把当地 *** 赶出去,然后按照网红景点的模式打造,因此在小马看来这样的景点就完全不符合我心目中对于文化旅游景点的概念。

相反像小马去过的贵州一些少数民族村落虽然也在开发着旅游,但是里面依然居住着当地居民,在农忙的时候他们依然还是要从事着农业生产,节日的时候依然还要过着传统的民俗活动,过节的时候还要 *** 地道的风味美食,这一切完全没有因为旅游开发而这个旅行地变成了商业化的运作。小马每次到这样的景点旅行,都可以感受到浓浓的烟火气息,很多次还很幸运的入住到了当地人家里,从当地人的口中去发现贵州之美。

像这样的地方在国内有不少,比如说青海同仁, *** 那曲,新疆伊犁,甘肃甘南以及广西三江等等都非常推荐大家前往。

国外的话也是不少,就小 *** 旅行经验中,比较推荐尼泊尔的巴德岗,印度的加尔各答和瓦拉纳西, *** 的亚滋德和设拉子,埃及的亚历山大等。

下面的几张图片就是我在旅行中遇到的烟火气息。

在青海同仁旅行的时候当地人带着我去看特色的六月会民俗节日

在甘南旅行的时候,当地小朋友带我去转山和转寺

在印度加尔各答旅行的时候,当地人带着我去地道的集市逛街

在尼泊尔的旅行中,巴德岗永远都居住着众多的当地人,空闲的时间他们都会坐在长廊里晒太阳和聊天

2-逛当地的菜市场,感受最市井生活的文化

在小 *** 旅行中,往往到了一座城市都会前往当地的菜市场看看,这个地方虽然看起来破破烂烂的,很多人觉得并没有什么文化旅游方面的东西。不过在小马看来这里却藏着更底层的文化以及最接地气的文化,很好地反映了一座城市最原始的状态。

在市场中遇到不少最基层人民的生活,从他们的口中去了解他们的文化,去了解当地的人文风情;在菜市场中你会看到不少当地特色的小吃,从这些美食中了解当地的美食文化,口味以及当地人的喜好;在菜市场或许还可以看到不少的老手艺人兜售着当地传统的手工艺品,从中也可以让你了解到当地的一些特色的工艺文化等,诸如此类的文化在菜市场你还可以遇到不少。

下面的几张图片就是我在旅行中遇到的菜市场。

尼泊尔首都加德满都的菜市场中藏着众多的地毯,兜售着当地特色的美食和手工艺品

尼泊尔的巴德岗菜市场比起加德满都的可谓是小了很多,但是相对来说更加接地气

埃及亚历山大的菜市场中大都是露天的摊位,看起来拥挤不堪却又井然有序

缅甸彬无伦的菜市场中永远都不缺鲜花,当地人都会购买鲜花用于供佛

3-全国重点文保同样惊喜满满

如果你的旅行中往往只去一些城市或者网红城市的话,那么在去了网红景点之外,不妨考虑一下城市内的全国重点文保,或许对于人文旅行爱好者同样是惊喜满满。

小马每到一个城市都会提前查一下当地的全国重点文保,因为能够入围重点文保的景点都是国内极其珍惜的古文物,因此看点非常丰富。比如说去南京的时候,小马就会着重参观明孝陵,明故宫,中山陵等知名的文保景点,当然也会关注朝天宫,堂子街壁画,南京南朝陵墓石刻等这些稍微小众的文保景点。

比如在杭州如果喜欢打卡网红景点的话,那么岳飞墓、飞来峰造像、胡庆余堂等都非常适合,如果喜欢小众的景点那么闸口白塔、良渚遗址、宝成寺麻曷葛剌造像、梵天寺经幢同样会让你喜欢,诸如此类的文保景点全国每个城市都会有,只要在出发之前提前了解便可。

下面的几张图片就是小马在旅行中遇到的全国重点文保景点。

灵隐寺飞来峰中藏着从五代到元代的众多造像

山西大同城内藏着一座比华严寺更小众的重点文保寺院,也就是图中的善化寺

在杭州城内藏着比雷峰塔更古朴的白塔

当我行走在泉州城内的时候,走几步就会邂逅一座小众的全国重点文保景点,大都免费开放。

以上就是小马在旅行 *** 别会关注的一些文化旅游景点,看起来不算太过于网红,却处处藏着文化气息,相信你也会喜欢。

为什么有人说历史上在西安建都的王朝都很强盛?

谢谢邀请!

提起周秦汉隋唐,无不是闪耀世界的历史存在,而这几个王朝无不是建都关中长安,即现在的西安地区,难道这里有什么特别的特点,让这里建都的王朝都非常强大?

是的,有一些特点让它成为孕育强大王朝的基础,但绝非那么神奇玄妙,有三点关键的特点供大家探讨!

之一,这几个王朝崛起前山东(比山东非现在山东省,泛指太行中条山以东)地区长期战乱,周一统前是殷商对东夷频繁战争,秦汉一统前是春秋战国四百年战争,隋唐一统前西晋末年的五胡乱华!

第二,这几个王朝统一天下之前都是稳关中,并以关中为基础向外逐步统一全国,随后开疆扩土!

第三,唐以后关中再也没有成为一统王朝的国都所在地,也酝酿不出新的一统强大朝代!

这三点说明关中地区不是什么时候都可以孕育强大王朝的,但孕育强大王朝之前必然的是山东地区长期战乱,这说明关中地区实际上自然资源并不是很好,特别是与山东地区对比根本不足以在和平稳定时期竞争!

关中地区让在这里建都的朝代必须面对一个无法回避的问题,那就是来自北部和西部的游牧民族威胁,作为最有效的基础,那就是防御或者击溃这个游牧部族的威胁!因此这里建都的王朝对于西域、蒙古草原和青藏高原的威胁比较重视!所以在国力鼎盛时都是尽可能的消除这些威胁!因此往往是能够取得一定的战国!

而建都在山东地区,关中地区就成了边缘地区,本身的功能就是边疆抵御外敌的冲突缓冲区,对于西域或者蒙古草原风威胁也不再有那么关键的!因此山东地区建都的王朝侧重点在东南和正北!

而且随着经济文化重心向东南移东,首都不再适合建在远离经济文化中心的关中地区,因此在唐之后,仅明末李自成大顺在关中临时建都外,再无朝代在此建都!

如何看待3名女子西安路上狂薅景色海棠花?

留给公众的之一印象是素质教育欠缺的问题,说到底,就是长这么大,连什么事应当做,什么事不应当做都不懂,应当回炉接受文明行为再教育。

如果三位事主觉得公众冤枉了她们,认为自己很讲文明,她们作为成年人,应当有一个最起码的认知-公共绿地的花木是供公众欣赏的,随便攀折公共绿地的花木是不文明行为这一点难道没有认识到吗?退一步讲,如果您真的知道损害公物是不文明的行为,明知不为而为之,岂不是故意在犯规?如果 *** 某些人所讲你们疯狂攀折花卉是为了开业庆典用,这种贪便宜来路不明的花卉用在庆典上也好,用在家庭或办公租摆也好,从风水学角度来讲是不利于以后事业运势的。

如果喜欢我的评论,敬请欢迎关注“跟着叶子去旅行”!

西安一小区挖出西汉古墓?

西安作为千年故都,自然是有非常多的古墓的,要是我家住的小区挖出千年古墓,我不会害怕,还会继续在小区里居住,身正不怕影子斜呀,只有那些经常做亏心事的人才会惧怕神呀鬼呀这些东西。

西安的古墓数量非常的庞大,如果发现有古墓的地方人人都不敢住,那西安就没多少地方能住人了。更何况人都已经死了一千多年了,还怕她出来作妖不成?害怕的人都是做了亏心事自己心里作用而已。更何况现在都是21世纪了,哪还能相信封建迷信那一套?我们要相信科学。

西安的朋友跟我说他们那里修地铁要是遇到了古墓,那么地铁都要该线路,所以他们那里修一条地铁耗时非常的长,遇到古墓是常有的事情。

而且在西安,要是在谁家地底下发现了古墓,这可是一件非常值得骄傲的事情。在西安如果自己家房子底下没有古墓,面子上都过不去。

如果你家地底下埋得是古代王公贵族的墓,是实在不敢住,想一下古人选墓地的时候非常的注重风水,能埋王公贵族的地方那自然是一块风水宝地,既然是风水宝地,那有啥好害怕的?

那些对鬼神的恐惧都是人在心里臆想出来的,实际上这东西到底存不存在谁都不知道,所以根本就没必要去害怕。

要是我家地底下有古墓,我会非常的自豪,这可是个风水宝地啊,我家有古墓的这件事情都够我吹好几年的牛了!