易学与风水_求风水大师或者易学大师指教

易学与风水,求风水大师或者易学大师指教?

可能这几个原因

1. 你养的狗来源渠道都不是很好 一般花鸟市场的狗多数都有病 捡来的更不用说;

2. 养得不是很细致 平时关照太少了 可能狗前期有些不舒服你都没看出来 到了晚期就死掉了;

3. 养 *** 猫这种事情还是要看缘分 养狗比养猫要麻烦些 狗依赖心比较强 你看你养的乌龟 因为乌龟不怎么需要管 所以它就还好好的

综合以上 我觉得您可能养猫比较合适

为什么几千年前的古人能写出一些像易经等奇书?

个人感觉有如下原因。

举个例子来做比喻,以前我们都是用笔写字,现在我们都是用电脑打字。于是呢,我们对如何用笔写字呢,之一不再熟悉,第二对于书法的理解和技能呢,也就失去了。

古人写的《易经》他所看到的,想到的和写下来的,与现代人所看到的,想到的的是完全两条不同的路径。

我们今天所看到的环境,社会以及思想 *** 与古人所看到的环境和社会与思想 *** 等已经大相径庭,整个世界已经被人为的改造的失去了它原来最初的模样。所以我们现在去读这些古代的《易经》,《道德经》之类的文章会很吃力。就像我前面举的例子。

我们其实发现一个人很难改变自己的习惯,也很难纠偏自己自以为的正确。我们所有的知识体系是建立在科学以及现代社会运行的基础之上,而这几千年上万年以来,整个世界已经发生了很大的改变。

古人以前认为正确的东西在我们现在看来可能是错误的。这种认知上的不同,包括思想上发生的改变,也包括环境带来的改变,还包括各种不明的学术体系带来的改变。这就好比古人用原木做了一把椅子,他描绘到的是原木的颜色,后来有“高人”在椅子上刷了一遍颜色,那个时代的人看到的自然就是另一种颜色。若干年后人为也好,自然也好,都给这地椅子刷上了不同的颜色,于是到今天我们所看到的和古人所看到的,就是不同的颜色。因此我们也会产生这样的错觉---“我们的理解和古人的理解怎么就是不同呢”?

思想体系,观念体系亦如此。

为什么阴阳五行学说这么难懂?

题主是个喜爱研究学问的人,可你忘记了“大道至简”,因此我用简单方式说,希望能帮到你。

两个标准:1.用古代人的认识去想通;2.同时用古代人的想法去看懂。

先背背口诀,记住金、木、水、火、土。

木生火 → 火生土 → 土生金 → 金生水 → 水生木

想一想。

木为什么生火:古人既然知道钻木取火,木头可生起火堆就是古人的认识。

火为什么生土:大火将木头烧为灰烬,自然变成了一堆土。

土为什么生金:古人的认识中,所有的宝贝、宝藏都是从土里刨出来的。

金为什么生水:好喝、好用的水常从有矿的地方出来,比如矿水,这是古人的认识。

水为什么生木:通常有生长在水里的植物,没有不需要喝水的植物。

这就是五行相生的道理。

再了解金、木、水、火、土到底为何物。

水=滋润

火=毁灭、 ***

金=敛聚、聚合

木=生长

土=融合

这五个东西就是构成宇宙万物,以及各种自然现象,包括人类变化的基础,科学用语称为“物质”。

五行之间的规律。

⑴ 五行相生:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木,五个东西需要相互支撑,方可使宇宙万事万物持续生长。

⑵ 五行相克:相互约束和相互克制,保持平行线来同生同张,否则缺失一个就会失去均衡,无 *** 常生长和发展。

排位编号:1木 2火 3土 4金 5水

1木◆3土 3土◆5水 5水◆2火 2火◆4金 4金◆1木

五行相克可这样去记住:一木克三土;三土克五水;五水克二火;二火克四金;四金克一木。试一下,多读几遍看看有效果吗?

⑶ 五行相乘:如果五行中的一行对另一行压制太过,就会出现五行相乘的情况。

比如五行相克中本来是金克木,但是木过于亢盛,金克制不了,谁遭殃?这里要参考五行相克的关系,木克土,所以遭殃的还是土,这就是五行相乘中的木乘土。

木乘土、土乘水、水乘火、火乘金、金乘木

⑷ 五行相侮:五行中的一行对克己者反克。比如在正常情况下水克火,但当水太少或者火过盛时,水不但不能克火,反而会被火烧干,这就是火反克或者反侮水。

木侮金、金侮火、火侮水、水侮土、土侮木

五行学说:事物有五种基本属性—木有生长发育之性;火有炎热、向上之性;土有和平、存实之性;金有肃杀收敛之性;水有寒凉、滋润之性。

《老子》说:“万物负阴而抱阳”;《易经》说:“一阴一阳谓之道”。

道生一,一生二,二生三,三生万物。任何事情都可以一分为二,这就是阴阳,属于宇宙中的形式;而将阴阳所要反映出来,则需要存在的内容,五行就是体现阴阳的内容。

金、木、水、火、土,这五种物质运转着,同时生长、发展着,最终目的是均衡阴阳两极,并使宇宙万物得以生存。

五行学说,想得复杂就复杂,简单也跟着简单,就是如此的道理。

做人狠毒这句农村俗语说法对吗?

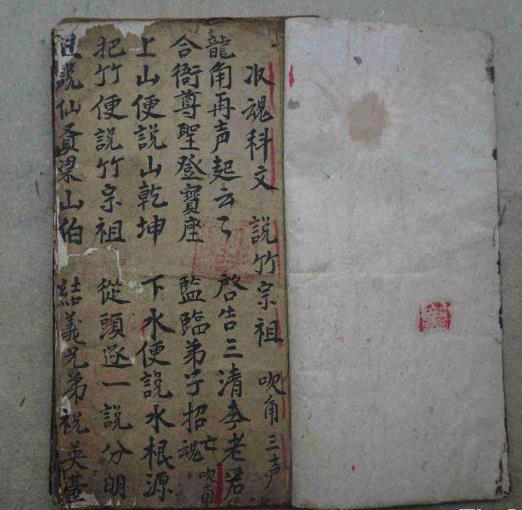

门前种竹,做人狠毒

这句话就特别奇怪,你说门前种竹不好吧,可又有“门前栽竹,子孙享福”的说法,不光门前,连坟前种竹,都能荫庇子孙,因此也有“墓前栽竹,子孙享福”的说法。

竹子就特别纠结知道吧?心说你到底要人家怎么样嘛!

我看到这句话的时候,上网查了许久,就希望找到个能说服我的理由,让我相信这句话的正确性,可是,我找到的说法全都非常可笑,人云亦云。

说竹林虽然可以乘凉,但也是蛇最喜爱的地方,所以在门前种竹子,会招来蛇在家附近定居,你好好的乘着凉,突然蹦出来一条毒蛇,来上一口,非常酸爽。

可问题是,谁家门前种竹林啊,那不都是种上几株意思意思,观赏用吗?

然后又说,有些人家门前种了竹子,招来蛇,这调皮捣蛋的蛇把路人咬了,路人问主人家赔钱,主人家却不负责,于是乎,人们就说啊哈,原来门前种竹子的人,都是不负责的狠人啊。

我就奇怪了,人性丧失,关竹子什么事呢?

你话说回来,门前不种竹子,种些其他花花草草,蛇就不来了?什么鬼啊,蛇又不是熊猫,哪里有竹去哪里。

所以你说“门前种竹,做人狠毒”这句话有没有道理?答案是,有个鬼道理!如果这句话有道理,苏东坡恐怕是从古今中外最狠毒的人了,他不仅“不可居无竹”,连胸中都是 *** 竹林。

道德经为什么是人类的圣典?

《道德经》亦称《道德真经》,为老子所著,老子,姓李名耳,字伯阳,号老聃,又名重耳,后人尊称其为太上老君。老子是春秋时期楚国苦县(今河南鹿邑)人,曾做过周朝的守藏史,是我国古代伟大的思想家和哲学家,是我国道教的创始人。

老子所著《道德经》一书,虽然不过八十一章,寥寥五千余言,但却涵盖了很多妙义,蕴含了无数法则,开创了我国古代哲学思想的先河。《道德经》用最简洁的文字把宇宙人生事理的所以然,统统囊括其中,在中华民族优秀传统文化中占有十分关键的地位,在中国历史上影响极其深远。

两千多年来,历史上无数哲学家、政治家、军事家、文学家、科学家乃至普通百姓,都纷纷从《道德经》中汲取智慧。一部《道德经》,在中国历史上产生了重大而深远的影响。在先秦时期,先后有杨朱、列子、庄子等继承和发展《道德经》思想,从而形成了道家学派。战国时期,齐国聚集了一大批学者,专门研究《道德经》。他们将《道德经》与传说中的黄帝结合起来,实际上是按照《道德经》的思想来塑造黄帝的形象,史称黄老学派。

《道德经》是中国古代传统文化的瑰宝,是道家、道教的经典名著,思想深邃,内容丰富,对大至治国理政、小至处事为人都具有借鉴作用。《道德经》流传 *** 0多年,孕育了无数圣贤明哲。哲学家奉其为东方哲学的经典,政治家视其为治世安邦的名言,军事家把它当作战略指南,史学家把它当作先秦文化集锦,风水学家把它当作揭示天机的秘诀,养生修道者把它当成益寿延年的宝典,平头百姓把它视为至高无限的绝学,更是敬畏有加。

《道德经》的核心思想是“道”,在中国文化史上,“道”的最初含义就是我们所走的路。《说文解字》说:“道,所行道也”。后来含义逐渐扩大,自然与人事所遵循的路径(规律)皆称之为道,遂有天道、人道之说。至老子,始将“道”提升为一个更高的哲学范畴。老子之“道”,兼有宇宙的本原、万物存在的根据、自然界和人类社会所应遵循的规律等多重含义。《道德经》之一个提出“天道自然无为”的朴素唯物主义思想,其核心是“道”。“道”是世界万物自身的规律,“道”是事物运动和变化的内在力量,万物的一生一灭都遵循“道”的运动规律。

《道德经》对中国古代文学艺术也有深远的影响,魏晋南北朝文坛盛行田园诗、山水诗。他们将纯洁的自然与混浊的社会对立起来,在文学作品中热情赞扬返朴归真的生活。诗人陶渊明称自己辞官隐居是“久在樊笼里,复得返自然”,他流连于田园山水中,“采菊东篱下,悠然见南山”。陶渊明还根据《道德经》“小国寡民”的思想,在《桃花源记》中描述了一个民风纯朴的“乌托邦”。

《道德经》关于“大音希声”、“大象无形”(四十一章)的论述则分别寄寓了音乐和绘画的更高意境。白居易《琵琶行》描述一曲终了时候的感觉是“此时无声胜有声”。清代画家笪重光在《画筌》中说:“虚实相生,无画处皆成妙境。”《道德经》关于有无相生、崇尚自然的思想,对中国的传统建筑艺术有着深切影响。中国传统的园林建筑,处处体现出“师法自然”的理念,高处建阁,峰回路转处设亭,临水为榭,僻静处造馆等等,无不是人工建筑活动与自然环境结合的产物。这些园林建筑,使人们虽然置身于人造环境的有限空间中,却别有天然环境的无限情趣和灵感。

《道德经》继承了《周易》、《洪范》等著作的朴素辩证法思想,发现了对立统一的矛盾法则,比较 *** 地揭示了事物之间相互依存的关系。“道”是事物存在和变化的总原则,包含事物发展规律的“无”和事物运动规律的“有”两个方面。《道德经》通过当时的自然现象和社会现象,看到了事物无不向着它的对立面转化的基本规律。《道德经》提出了“反者道之动”(四十章)的命题,对自然现象和人类社会现象从对立统一的范畴加以说明。《道德经》以其特有的智慧在中国历史上之一次以逻辑推理的 *** 构造了一个宇宙演化模式。“道生一,一生二,二生三,三生万物”(四十二章)。“三生万物”,即阴阳对立生成新的统一体。这一模式表明中国人在 *** 0年以前,就已经开始有意识地探索世界的统一性,《道德经》对中国古代宇宙结构学说的发展产生了深远影响。

《道德经》是老子对古代传统文化的继承和发展,从这个意义上讲,老子是当之无愧的集大成者。《道德经》对中国古老的哲学、科学、政治、宗教等,也产生了深切的影响,它无论对中华民族性格的铸成,还是对政治的统一与稳定,都起着不可估量的作用,《道德经》不愧为“万经之王”的神奇宝典。《道德经》认为:人虽为万物之灵,但人在天地之间,犹小石小木之在大山也,而天地也受大自然(天道)的驱使在不停地运动、变化。“人”同“天道”比较起来,是很渺小的;反过来,人同天地自然又是一个整体。人应服从自然规律,同自然和谐统一。显然这是属唯物主义范畴的,朴素的唯物主义,朴素的辩证法。

《道德经》的辩证法,初步接触到了事物量的积累可引起质变的观点,“合抱之木,生于毫末:九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”(六十四章);“天下难事,必作于易;天下大事,必作于细”(六十三章)。依据《道德经》的理论,天地万物都在不断地朝相反的方向转化。尽管《道德经》对立转化思想还缺乏对立和转化的条件,但毕竟向人类揭示了天地万物中的一个普遍规律,将人类对世界的认识向前大大推进了一步。《道德经》提出用旁静观 *** 来认识事物的规律,概括为“涤除玄览”四个字。“涤除”,就是把自己的心境打扫干净,使其没有任何杂念及外界事物的映象;“玄览”就是用思想而不是用感官去览,通过意识去体验那种奇妙的事物本性。这种 *** 可以启迪人们透过事物的外表而洞察事物内质,排除事物现象而把握事物本性,将人类的思维引向深层,这在人类认识史上无疑是一次伟大的飞跃。

《道德经》思想内容博大精深,源远流长,对中国二千多年传统文化产生了极其深切的影响。从历史宏观发展的科学轨迹来看,中华民族的优秀文化传统以易学、道学和儒学为主要线索。如果易学提出自然与社会运动变化的模式,是探讨自然与社会运动变化规律的工具;而《道德经》则倡导“推天道以明人事”,“人主”作为群众的领袖,群众自然拥护的领袖,崇尚无为而治,“无为,无不为”。儒学讲臣道,即格物、致知、意诚、正心、修身、齐家、治国、平天下。儒学中关于君道的内容很明显受道家的影响。

《道德经》是一座优秀的辩证法的思想宝库。其中有不少出色的法则和命题。由老子奠定的道家思想及学说在中国优秀传统文化中占着非常出色的地位,亦有极其深切的影响。《道德经》不仅是中国古代的名著,也是同时期罕见的世界名著。《道德经》认为世界是有机的和动态的,宇宙是一个不可分割的有机整体,同时是精神的又是物质的。可以感知的所有事件与事物都是相互联系的,是同一终极存在(道)的不同方面的表现,这不仅是东方世界观的本质,也是由现代物理学产生的世界观的基本要素。

《道德经》以自然为更高准则,着重“人法地,地法天,天法道,道法自然。(二十五章)”把天地万物的运行生灭,看作纯循自然规律,并无人格化的神存在。人对自然只能任(服从)和法(效法);不能违背它。《道德经》中“以道莅天下,其鬼不神。非其鬼不神,其神不伤人。非其神不伤人,圣人亦不伤人”(六十章)。这是以道去否定鬼神的存在和作用。体道怀德的圣人能用“道”制天下,鬼神将毫无作用。与此相应的是,孔子不语怪力乱神,回避事鬼神,讲“未能事人,焉能事鬼?”这种对鬼神不以为然的态度,在巫鬼盛行的时代是非常勇敢的。老子和孔子对鬼神所持的这种态度,对中华文化有良好的导向作用,在中国的历史上之所以没有出现过神权统治时期,老子和孔子两位杰出哲学家的作用功不可没,值得称道和赞扬。

春秋时期,科学还比较落后,整个社会处于愚昧之中,人们对神的敬畏渗透到各个领域。《道德经》是中国之一个以理论性的形式来宣传无神论,针对西周以来长期占统治地位的“上帝有知、天道有为”的宗教思想,提出了“天道、自然、无为”的无神论学说,之一次提出以自然之天代替有意志的人格神之天,取消了造物主上帝的地位,在中国哲学史上起了划时代的作用。《道德经》认为,天只是与地相对应的空间,它是物质的,天地是没有意志的;事物的发生、变化是由道所决定的,而不是由上帝决定的。《道德经》的“原始混成说”,不仅在宇宙原始状态的构想和十八世纪德国哲学家康德和法国天文学家拉普拉斯提出的“原始星云说”颇有相似之处,而且在否定“上帝创世说”上也有异曲同工之妙。

《道德经》认为统治者应当推行“无、为而治”的政策。“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴”(五十七章);“处上而民不重,处前而民不害,是以天下乐推而不厌”(六十六章)。认为有这样的统治者,天下的人民就会象小河归顺大海一样归顺他。《道德经》“圣人无常心,以百姓之心为心”(四十九章);“欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之”(六十六章):“我有三宝,持而保之:一曰慈,二日俭,三日不敢为天下先”(六十七章)。有三分之一的章节提到了“民”和“百姓”。认为高明的统治者,应永远成为百姓意志和愿望的代表者,在言辞上对人民表示谦虚,在行动上把自己放在人民的身后。《道德经》这些思想理论,与当今社会“密切联系群众,走群众路线”如出一辙,有异曲同工之妙,极其吻合。

《道德经》反对不义的侵略战争,但不反对自卫战争。他奉劝统治者,不能凭一时恼怒而兴兵作战,为实现统治者的贪欲和野心,发动不道的侵略战争,不道的人会早死,战争的结果,慈者必胜,哀者必胜。“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之”(三十一章);“抗兵相加,哀者胜矣”(六十九章)。《道德经》认为,指挥员要善于“激怒”,随时点燃士兵的心头之火,保持同敌人血战到底的决心和勇气。《道德经》中这种“反对战争,捍卫和平”的思想,在目前国际形势风云变幻的时代,仍然值得各国 *** 借鉴和学习。

《道德经》主张的不是无私和禁欲,而是“少私寡欲”,在物质生活上着重“知足”和“寡欲”。《道德经》认为,“甚爱必大费,多藏必厚亡。故知足不辱,知止不殆,可以长久”(四十四章);“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣”(四十六章);“是以圣人去甚、去奢、去泰”(二十九章)。《道德经》“持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎”(九章)。认为一个人内心要知足知止,过分求满,不如适可而止:锋芒太露,势难保持长久;贪心不足.结果身败名裂。《道德经》中这种“少私寡欲”“知足常乐”的思想,现在仍然值得我们学习和弘扬。

《道德经》认为,大道“为而不恃,功成而不居”(二章),所以人亦当自谦,与人不争,甘愿居后,甘愿处下。“上善若水,水善利万物而不争”(八章);“夫唯不争,故天下莫能与之争”(二十二章)。《道德经》事物的发展是辩证的,居后反而能身先,处下反而有好处,就好象江海处在百川的下游,百川都流归于江海。《道德经》认为,天地广大无所不容,人法自然,就应容人容物。谦退是会受益的,不自大反而能成其大,不自见反而能明,不自是反而能彰,不自伐反而有功,不自矜反而能长。只有不与人争,才能使天下没有谁能争得过自己。《道德经》“功成身退,天之道”(九章)。认为事物的发展在一定条件下是可以转化的,否泰相参,祸福相倚。事实上,古今中外历史上长盛不衰的能有几人?功成身退确实有一定道理,指出了进退、荣辱、正反等互相转化的关系,奉劝人们功成而不居,急流勇退,见好就收,结果可以保全天年;贪慕权位利禄,得寸进尺,富贵而骄,便会招来祸患。

《道德经》是中国文化大智大慧、大本大源的象征,春秋战国时期的诸子百家,各门各派,大都受过《道德经》思想的影响。中国历史上的各种学派,无不从《道德经》的思想里面汲取营养而加以利用。《道德经》的天地观,经过庄子的发挥,发展而为庄子哲学;又影响到宋明的理学;《道德经》的无为观,成功地应用于西汉的政治实践,成为历代统治者的统治之术;《道德经》的玄德观,经过孔子的发挥,成为主宰中国数千年“德治”的主要内容;由《道德经》的名相论,成就了公孙龙的辩学;《道德经》的用兵之道,经过孙子的发挥,成为变化莫测的军事理论;《道德经》的雌柔观,成为诡辩家的理论基础,造就了苏秦、张仪为代表的纵横家;中华武术、内家武功等也无不从《道德经》的思想中得到启发。 *** 0年以来,《道德经》大而用之于天下国家大事,小而用之于个人立身处世,无不受到广泛的欢迎和好评。至于后代名人的功成身退和一般人所警戒的知足知止,亦源于《道德经》的思想观念。